LES MYTHES

« Un mythe, c’est une histoire qui cherche à rendre compte à la fois de l’origine des choses, des êtres et du monde, du présent et de l’avenir. »

– Claude Lévi-Strauss, dans un entretien accordé à Bernard Pivot dans le cadre de l’émission Apostrophes

Les mythes sont des récits d’origine, oraux ou écrits, qui nous expliquent de manière imagée pourquoi le monde est comme il est. Contrairement à l’idée courante qui réduit le mythe à une simple fable, les chercheurs en sciences des religions, en particulier les anthropologues, considèrent qu’il s’agit au contraire d’un moyen essentiel de transmission des contenus fondamentaux qui façonnent les traditions spirituelles et les cultures humaines.

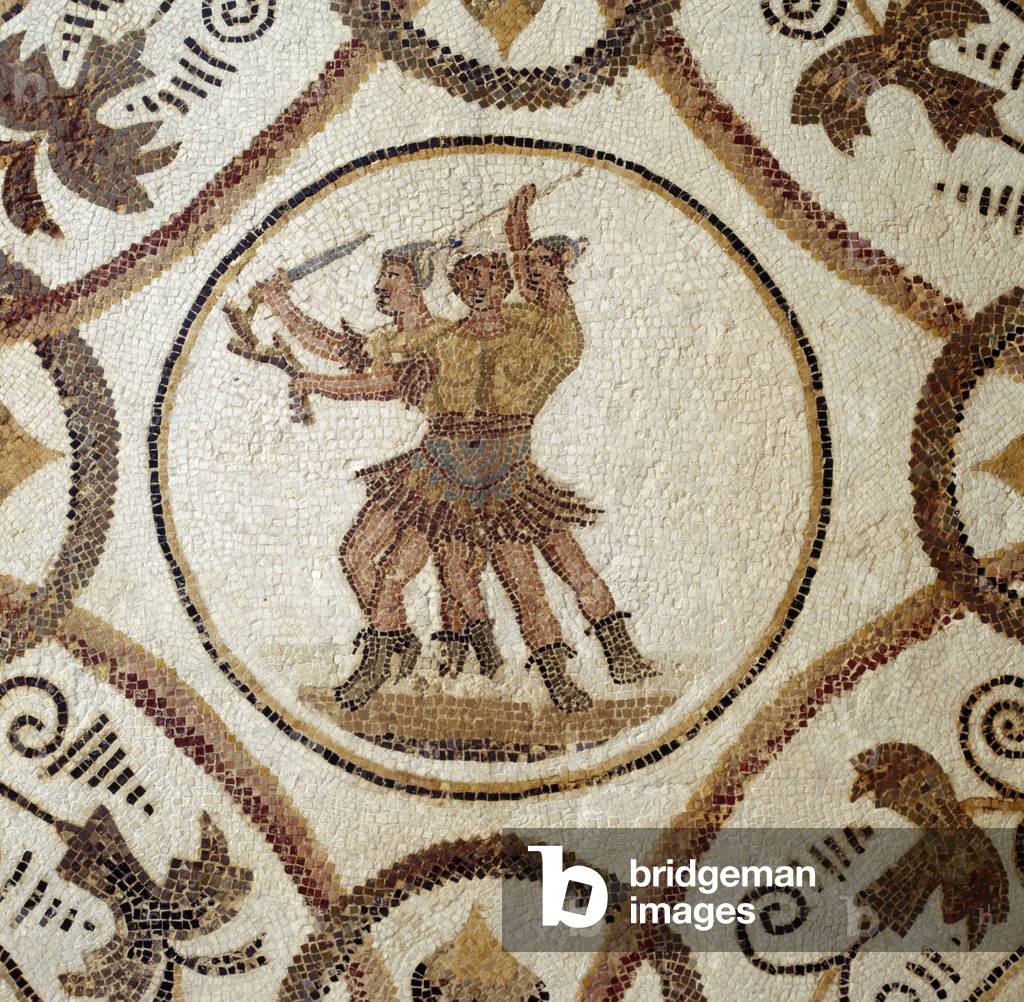

La Grèce antique a produit d’innombrables mythes, qui constituaient une part essentielle de sa culture et de sa société, expliquant des aspects du monde que la raison ne pouvait pas toujours appréhender, comme la création de l’univers ou l’origine des hommes. Ces récits, présents dans des œuvres comme l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, mettent le plus souvent en scène des dieux, des héros et des créatures fantastiques.

L’histoire d’Héraclès s’inscrit dans ce que l’on désigne comme la Grèce « héroïque », période que l’archéologie rattache à l’époque mycénienne (environ 1650-1100 av. J.-C.), mais qui relève aussi d’un temps mythique. C’est une ère où les dieux se mêlent aux mortels, quittant l’Olympe pour intervenir dans le monde des hommes, et où ceux-ci sont parfois des demi-dieux, nés de l’union d’une divinité avec une nymphe ou une princesse.

Héraclès représente l’archétype de l’homme, incarnant à la fois des qualités héroïques et des faiblesses profondément humaines. Son existence est marquée par une quête permanente, celle de l’immortalité.

L’HISTOIRE D’HÉRACLÈS

Héraclès est le fils du dieu suprême Zeus et de la mortelle Alcmène. Pour séduire cette dernière, Zeus prend un soir l’apparence de son époux Amphitryon, donnant ainsi naissance à Alcée (ou Alcide – il prendra plus tard le nom d’Héraclès), demi-dieu doté d’une force et d’une endurance extraordinaires. Jalouse de n’avoir eu aucun rôle à jouer dans la conception du plus grand de tous les héros, la déesse Héra, épouse de Zeus, cherche dès lors à nuire à Héraclès. Elle envoie d’abord deux sorcières pour entraver son accouchement, mais elles sont trompées par une servante d’Alcmène qui les dirige vers un autre lieu. Par la suite, la déesse envoie des serpents pour tuer le nouveau-né dans son berceau. Cependant, Héraclès, doté dès sa naissance d’une force prodigieuse, les étrangle tous deux. Dans une autre version du mythe, Alcmène abandonne Héraclès dans les bois afin de le protéger de la colère de la déesse. Il est retrouvé par la déesse Athéna, qui le conduit à Héra en le présentant comme un orphelin nécessitant ses soins. Héra, déesse du mariage et de la famille, allaite alors l’enfant. Mais lorsque l’enfant mord son sein, elle le repousse et le lait se répand dans le ciel nocturne formant ainsi la Voie lactée. Ce geste non prémédité confère à Héraclès un surcroît de puissance. Les épreuves infligées par Héra, loin de le détruire, participent à sa construction en tant que héros invincible, symbolisant la capacité de l’homme à transformer les obstacles en force et à tirer de chaque épreuve un apprentissage et un renforcement.

Héraclès est ensuite élevé à la cour d’Amphitryon, où il reçoit une formation complète : lutte, équitation, escrime, tir à l’arc, conduite du char, mais également chant, musique et jeu de la lyre. Lorsqu’il apprend que l’armée de Thèbes est vaincue par les Minyens, Héraclès prend la tête d’un groupe de guerriers pour rétablir l’ordre et venger la cité. En reconnaissance de ses exploits et de sa bravoure, le roi Créon lui offre sa fille Mégara en mariage, consolidant son ascension sociale et symbolique.

À ce stade de sa vie, Héraclès est un jeune héros couronné de succès : marié et père de trois fils robustes (Créontiadès, Thérimaque et Déicoon), il semble avoir atteint l’apogée de son destin. Mais Héra, incapable de tolérer cette situation, le fait sombrer dans une crise de folie, au cours de laquelle il tue ses propres enfants — et, selon certaines versions, Mégara aussi. Prisonnier de sa rage, Héraclès demeure inconscient de ses actes jusqu’à ce qu’Athéna le libère de sa démence. Accablé de chagrin face à l’ampleur de sa tragédie, Héraclès envisage alors le suicide, mais son cousin Thésée le persuade que ce geste serait lâche et que le véritable chemin réside dans la rédemption.

Pour se racheter, Héraclès consulte l’Oracle de Delphes, qui lui conseille de se mettre au service de son cousin Eurysthée, roi de Tirynthe et de Mycènes. Jaloux de la puissance et de la force d’Héraclès, Eurysthée lui impose une série de travaux destinés à expier ses crimes.

Héraclès réussit l’ensemble des exploits demandés. Cependant, Eurysthée refuse par deux fois de reconnaître le travail accompli par Héraclès, et ajoute deux travaux en plus des dix imposés au départ. Ces illustres travaux vont devenir le fondement de la légende d’Héraclès. C’est également à cette étape de sa vie que le héros abandonne le nom d’Alcée (ou Alcide) pour assumer celui d’Héraclès, qui signifie « Gloire d’Héra », rappelant que sa renommée demeurera intimement liée aux épreuves imposées par la déesse.

LES DOUZE TRAVAUX

- Tuer le Lion de Némée, invulnérable à toutes les armes. Héraclès devait le vaincre et rapporter sa peau à Mycènes;

- Tuer l’Hydre de Lerne, monstre à neuf têtes venimeuses, qui repoussaient en double lorsqu’on les coupait;

- Capturer la Biche de Cérynie, animal sacré aux cornes d’or et aux sabots d’airain protégé par la déesse Artémis, et la ramener vivante à Mycènes;

- Capturer vivant le Sanglier d’Érymanthe, bête gigantesque qui terrifiait les habitants d’Arcadie, épreuve qui nécessitait de traverser le pays des Centaures;

- Nettoyer les Écuries d’Augias, qui accumulaient des années de fumier, qu’Héraclès devait purger en une seule journée;

- Chasser les Oiseaux du lac Stymphale, créatures féroces aux ailes, griffes et becs de bronze, qui attaquaient et dévoraient les humains, en plus de ravager leurs cultures;

- Capturer le Taureau de Minos, offert par Poséidon à Minos pour confirmer son droit au trône, ce dernier devait le sacrifier en l’honneur du dieu, ce qu’il n’avait jamais fait;

- Ramener les quatre Juments de Diomède, roi de Thrace, bêtes indomptables et carnivores;

- S’emparer de la ceinture d’Hippolyte, reine des Amazones, cadeau du dieu Arès qui symbolisait le droit à régner;

- Ramener le troupeau de bœufs écarlates de Géryon, un défi redoutable;

- Voler les Pommes d’Or du Jardin des Hespérides, arbres sacrés gardés par un dragon immortel à cent têtes nommé Ladon;

- Capturer Cerbère, chien à trois têtes gardien des enfers, qu’Héraclès devait ramener vivant à son cousin Eurysthée.

RAMENER LE TROUPEAU DE BŒUFS ÉCARLATES DE GÉRYON

GÉRYON

La prononciation de Géryon en mythologie grecque est [ʒe.ʁi.ɔ̃].

G : comme dans « génie » ou « jeu »

É : comme dans « éléphant » ou « léger »

Ry : comme dans « rire »

On : comme dans « mon » ou « monde »

Le dixième des Douze travaux consiste à rapporter en Grèce le troupeau de bœufs rouges appartenant à Géryon, un souverain monstrueux installé sur l’île d’Érythie, aux confins occidentaux du monde connu.

Né de l’union de Chrysaor — fils de Poséidon et de la Gorgone Méduse, frère du cheval ailé Pégase — et de l’Océanide Callirrhoé, Géryon surgit comme une vision de cauchemar. Sa peau est couleur rouge sang et son corps monstrueux se déploie en trois bustes soudés, trois visages farouches, six bras brandissant la menace. Il règne sur un troupeau de bœufs écarlates, créatures splendides mais redoutées, gardées avec une vigilance farouche par Orthros, molosse bicéphale issu de la même lignée que Cerbère, et par Eurytion, un bouvier implacable et brutal.

Héraclès s’élance vers de nouveaux horizons. Parvenu au seuil du détroit de Gibraltar qui sépare l’Europe de l’Afrique, il dresse deux gigantesques colonnes de pierre, marquant ainsi la frontière extrême du monde connu. Puis, traversant les sables brûlants de Libye, il subit l’ardeur implacable du Soleil. Dans un élan de colère, il décoche une flèche vers l’astre de feu, avant de reconnaître son audace sacrilège. Aussitôt, il s’incline, supplie et implore. Hélios, loin de s’irriter, s’émerveille de tant de bravoure : il remet au héros sa coupe d’or, un vaisseau divin pour voguer sur l’océan jusqu’à l’île rouge d’Érythie. Mais le passage n’est pas pour autant paisible, car Océanos soulève les flots et déchaîne les courants pour éprouver la force du héros. Héraclès, ferme et indomptable, triomphe de l’épreuve et atteint enfin les confins de l’Occident.

À peine parvenu sur l’île rouge, Héraclès est accueilli par les grondements d’Orthros. Le molosse à deux têtes bondit, mais le héros l’abat d’un seul coup de massue, fracassant ses crânes. Le bouvier Eurytion s’élance aussitôt, féroce et brutal, mais Héraclès l’abat à son tour d’un trait de ses flèches empoisonnées. Alors, du tumulte des armes surgit Géryon, la peau rouge flamboyante, ses trois torses avançant comme une armée à lui seul. Le choc est inévitable : les deux adversaires s’affrontent en duel. Le monstre est terriblement fort. Héraclès bande son arc, vise, et la flèche fatale traverse les trois poitrines du monstre à la fois, mettant fin à sa fureur et laissant le troupeau livré au vainqueur.

Le retour d’Héraclès ne se fait pas sans obstacle. Héra envoie des taons pour affoler le troupeau qui s’éparpille aux quatre vents, obligeant le héros à rassembler chaque animal avec patience et persévérance. Poursuivant sa route, Héraclès traverse le territoire des Celtes et parvient chez le roi Brétannos, dont la fille, Celtine, s’éprend aussitôt de lui. Éprise au point de lui tendre un piège, elle dissimule le précieux bétail et n’accepte de le restituer qu’en échange de son amour. Héraclès cède à sa demande et de cette union naît Celtos, l’ancêtre mythique du peuple celte. Alors qu’il traverse l’Italie, Héraclès s’endort près du Tibre, laissant son troupeau paître. Le géant Cacus en profite alors pour voler deux taureaux et quatre génisses, les traînant par la queue jusque dans sa grotte. À son réveil, Héraclès remarque les traces des sabots et, suivant le cri d’une génisse, il retrouve Cacus et le tue avec sa massue.

Finalement, après des mois d’aventures, Héraclès parvint à ramener le troupeau de Géryon à Eurysthée. Ce dixième travail, comme tous les autres, montrait non seulement sa force incroyable, mais aussi son courage, son intelligence et sa détermination à surmonter tous les obstacles, qu’ils soient naturels, surnaturels ou humains.

VARIATIONS AUTOUR D’UN MÊME RÉCIT

Le cycle des Douze travaux a été maintes fois remodelé au fil du temps, conformément aux usages de la transmission orale, chaque reprise apportant ses variantes et ajustements.

Le poète lyrique grec Stésichore (630 – 555 av. J.-C.) bouleverse particulièrement le récit du dixième travail en lui donnant une orientation inédite : celle du monstre. Dans les fragments conservés et étudiés par Carson, il prête sa voix à Géryon, décrivant son expérience de l’intrusion d’Héraclès venu sur son île pour l’abattre et s’approprier son troupeau.

« Est-ce que beaucoup de petits garçons croient qu’ils sont

Des monstres? Mais dans mon cas c’est vrai dit Géryon au petit

Chien ils étaient assis au bord de la falaise Le chien le considéra

Joyeusement »

– Fragment de Stésichore, VRAI

« La flèche veut tuer Elle fend le crâne de Géryon comme un peigne Tranche

Net le cou du garçon De biais angle étrange et lent comme quand un

Coquelicot rougit de honte fouetté par la brise Nue »

– Fragment de Stésichore, LA FLÈCHE D’HÉRACLÈS

« Le monde rouge Et ses brises rouges

Survécurent Pas Géryon »

– Fragment de Stésichore, LA FIN DE GÉRYON

Anne Carson s’inspire de ces fragments et en fait une fiction hybride entre roman et poésie. Elle retravaille les motifs essentiels du mythe, les déformant volontairement pour les ancrer dans un cadre contemporain. Chez elle, Géryon n’habite plus une île mythique, mais grandit dans une banlieue canadienne. Il rédige son autobiographie, tombe amoureux d’Héraclès et se consacre à la photographie. Alors que, dans la légende antique, Héraclès terrasse Géryon et s’empare de son troupeau, Carson transpose l’affrontement : son héros brise le cœur de Géryon et lui dérobe son innocence. Leur rencontre se situe à l’adolescence et donne naissance à une liaison passionnée, vite interrompue au moment où l’amour de Géryon pour son compagnon atteint son sommet.

Lorsque l’écrivaine et animatrice canadienne Eleanor Wachtel interroge Carson sur ce qui l’a conduite à proposer une relecture aussi radicale du dixième travail d’Héraclès, elle répond :

« Absolument rien. Dans le mythe ancien, Héraclès se rend là-bas, affronte Géryon, le tue et l’histoire s’arrête là. Mais dans d’autres sources antiques, par exemple l’Iliade, on trouve un certain nombre de références à une tendresse homoérotique, et je trouve intéressant de voir comment cela fonctionne dans un récit. J’ai voulu donner à Géryon une part plus joyeuse dans sa vie. »

ESCLAVAGE ET MORT D’HÉRACLÈS

Libéré des Douze travaux, on aurait pu s’attendre à ce qu’Héraclès connaisse enfin une vie paisible. Il n’en fut rien. Que ce soit en raison des ruses persistantes d’Héra, de son propre tempérament ou de son impulsivité, le héros doit affronter de nouvelles épreuves. Dans un nouvel accès de folie provoqué par la déesse, Héraclès tue le prince Iphitos d’Œchalie. Pour expier ce crime, l’oracle lui conseille de se vendre comme esclave.

Héraclès devient ainsi la propriété de la reine Omphale de Lydie. Celle-ci le contraint à s’habiller en femme et à accomplir des travaux d’aiguille avec les dames de sa cour, alors qu’elle porte la peau du lion de Némée, inversant temporairement les rôles traditionnels de genre et de pouvoir. Cette période d’humiliation et de servitude est cependant transitoire : Omphale finit par le prendre pour amant et lui rend sa liberté, scellant ainsi la fin d’une étape marquée par l’épreuve et le renversement des conventions.

Après avoir combattu les monstres les plus féroces et les hommes les plus dangereux, Héraclès épouse Déjanire, fille du roi Œnée de Calydon et de la reine Althée.

Un jour, alors qu’ils doivent franchir le fleuve Achélos, le centaure Nessos leur propose son aide : il prend Déjanire sur son dos pour la faire traverser, mais tente de l’abuser. Héraclès, furieux, l’abat aussitôt. Avant de mourir, Nessos donne à Déjanire sa tunique ensanglantée, prétendant qu’elle renferme un philtre garantissant la fidélité de son mari. Trompée par ces paroles, Déjanire remet un jour ce vêtement empoisonné à Héraclès, provoquant sans le vouloir la mort de son époux. Après sa mort, Zeus accueille Héraclès au panthéon des dieux, où il obtient l’immortalité.

UNE FASCINATION POUR HÉRACLÈS

Les sociétés antiques grecque et romaine manifestaient une fascination profonde pour Héraclès, demi-dieu capable de souffrir comme n’importe quel mortel et de commettre les mêmes erreurs que ses semblables, tout en accomplissant des exploits hors de portée des hommes ordinaires. Il incarnait ainsi un homme confronté aux épreuves, aux tragédies et aux injustices de l’existence, mais doté d’une puissance exceptionnelle. Ces récits, au-delà de leur dimension spectaculaire, avaient également une fonction morale et sociale : ils enseignaient que la douleur et l’injustice ne sont pas l’apanage des faibles et que même le plus grand des héros doit composer avec les limites imposées par la vie et par les dieux.

Un aspect particulièrement significatif de ce personnage réside dans son acceptation volontaire des travaux et des humiliations qui lui étaient imposés, qu’il s’agisse des Douze travaux ou de sa période d’esclavage auprès de la reine Omphale. Cette obéissance consciente, loin de diminuer son aura, souligne sa force intérieure et sa capacité à transformer l’adversité en accomplissement. Héraclès devient ainsi un modèle de courage et de constance, un symbole de stabilité face au chaos, et rappelle que la puissance seule ne suffit pas : discipline et humilité sont nécessaires pour affronter les épreuves de l’existence.

Héraclès, héros par excellence, a vu son mythe se déployer et se transformer au fil des siècles. Eschyle l’évoque dans Prométhée, Sophocle en fait le protagoniste des Trachiniennes et Euripide le met en scène dans Héraclès furieux. Dans un contexte plus contemporain, les mythes grecs ont inspiré de nombreux romans, films et séries télévisées, dont la récente Percy Jackson produite par Disney+. Dans le cas précis d’Héraclès, il y a ce projet de film d’animation coproduit par George R.R. Martin (Trône de fer) à partir du roman A Dozen Tough Jobs, de Howard Waldrop, dans lequel un ancien esclave devenu agriculteur doit réussir douze épreuves pour obtenir sa liberté. Il s’agit d’une relecture des travaux d’Héraclès, transposée dans le Sud des États-Unis des années 1920.Ces différentes représentations témoignent de la richesse et de la permanence du mythe dans la littérature grecque et de son pouvoir à traverser les époques.

Enfin, la persistance du mythe d’Héraclès dans les arts, la littérature et la culture populaire – des tragédies antiques aux fresques romaines, jusqu’aux interprétations modernes – témoigne de la capacité du récit mythique à transmettre des valeurs universelles : la lutte contre les limites humaines, la confrontation avec la souffrance et l’affirmation d’une liberté intérieure malgré les contraintes extérieures. Par sa force et ses fragilités, ses succès et ses échecs, Héraclès demeure un miroir de l’expérience humaine et une source d’inspiration à travers les époques.

BIBLIOGRAPHIE

Hercule : les 12 travaux, Françoise Rachmül, illustrations Charlotte Gastaut, 1974, Paris : Père Castor Les douze travaux d’Hercule, Hélène Montarde, illustrations Nicolas Duffaut, Paris : Nathan, 2019 Le goût de la mythologie, Marie Geredakis, Paris : Mercure de France, 2023 Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Joël Schmidt, Paris : Larousse, 2024 Autobiographie du rouge d’Anne Carson, Fragments de Stésichore, L’Arche, 1999 La honte aux contours de l’autopoiesis : Une topographie du désir queer, Mémoire de maîtrise de Maude Marcotte, Université de Montréal, 2002

(https://umontreal.scholaris.ca/items/7dd1dbe2-10b5-4a48-80f8-d9e1ac36fc5c) https://croir.ulaval.ca/nouvelle/pourquoi-parler-de-mythe-dans-letude-des-religions/ https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Carson https://brickmag.com/an-interview-with-anne-carson/ https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9sichore https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lios https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ryon https://mythologica.fr/grec/dejanire.htm https://histoiresfantastiques.com/ladon/ https://www.mondelegendaire.com/articles/gibraltar_gibraltar_805_la-legende-des-colonnes-dhercule-de-gibraltar/ https://mythologica.fr/grec/heraclet.htm https://mythologica.fr/grec/heraclet10.htm https://www.larousse.fr/encyclopedie/mythologie/G%C3%A9ryon/189736 https://www.librairie-gallimard.com/listeliv.php?form_recherche_avancee=ok&auteurs=anne-carson https://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/articles/69944/autobiography-of-reader https://shs.cairn.info/avant-nous-le-deluge--9791097079895-page-3